7月27日下午,“从‘融’到‘智’:AI助力主流媒体系统性变革”论坛在上海举行。作为2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC)期间唯一一场聚焦“AI+媒体”的专业论坛,活动由上海报业集团、解放日报·上观新闻主办,腾讯协办,邀请了国内多家主流媒体负责人、头部互联网与科技企业负责人、AI领域专家及互联网优质内容创作者等,共论AI如何助力主流媒体实现智媒转型。

腾讯云智慧传媒行业总经理舒文琦,带来主旨演讲《AI浪潮下传媒行业的破局之道》,以下为解放日报·上观新闻记者根据现场内容整理报道。

海沙尔 摄

海沙尔 摄

AI浪潮下传媒行业的破局之道

舒文琦

在上海的WAIC,我一直很忐忑,也一直很焦虑。焦虑的心情来源于去年年初Sora的出现,也来源于今年年初DeepSeek火了以后,这导致每一个传媒人、每一家科技互联网公司都很焦虑。当我上台听到上海报业集团及其出圈产品的时候,我又发现自己不焦虑了。我认为媒体行业一直处在信息的前沿,了解到信息以后又会把很多高科技的东西使用到自己的行业里。

上个月,腾讯在北京开了一个人工智能大会,传媒专场的闭门会议报名人数超过了其他垂类专场,很多医疗、工业、交通企业也来参会。我当时随机采访了两三个企业观众,他们说其实每一家企业都正在泛媒体化。以前一个企业要对外宣传、做报道,是一件特别奢侈的事情,要投入大量的设备、人力,而AI让内容生产变得轻量化,企业能以更低的成本实现传播价值。下面的演讲可能会偏向于技术一些,我尽量用简短的语言分享一下在AI浪潮下传媒行业的破局。

一、思维转型:从“工具赋能”到“需求重构”

现阶段确实如前面几位嘉宾讲到,已经发生了一个变化,从“我们需要一个怎样的AI”,转变为“我们到底需要AI怎么样”。因为“我们需要一个怎样的AI”这一想法,受限于传统的流程,比如采、编、发等。原来我们想要的是在每个流程里引入AI,能让这个流程缩短10分钟、20分钟,而整个流程就会缩短30分钟、40分钟甚至一个小时的时间,我们想象一下,流程本身是没有改变的。前两天我们有一个论坛,一个做数据统计的小姑娘,不是科班出身,却做出了前辈们没有做到的事情——在原有流程上实现了突破,快速捕捉到新闻,效率得到了内部同事的认可。AI到来并爆发的当下,我们应该从“怎样的AI赋能于每个流程”,转变为 “我们到底需要AI帮我们做什么”,这是第一个转变。

二、智能体:大模型时代的关键转折点

从信息处理到自主执行,刚才也提到了很多智能体,这是一个重要的转折点。因为从知识获取、信息处理到模型的思考,AI已经具备了很强的能力;真正在大模型领域里尚未落地的是执行环节——怎么让它行动起来,而智能体现在也逐渐能够从信息获取到模型推理,再到执行,形成完整闭环。

什么是智能体?其核心特点包括:

1.大语言模型是大脑的驱动;

2.多模态交互。

我们原来觉得多模态交互非常困难,但现在它已成为很好的驱动。其中与媒体强相关的,就是刚才李芸书记提到的“未来可能要对数据资产做统一管理”。其实所有的多模态除了我们认知的音、视、图、文之外,还有很多政策法规等,这都属于多模态管理范畴。我们是要建立一个库还是多个库?我认为针对大型媒体集团,应该把所有数据以集合的方式放在自己的数据集里,而非媒体资产管理系统中;应该将媒体资产管理构建在数据集之上。

3.理解用户意图并执行指令;

4.具有基于知识库的长期记忆和短期记忆;

5.自主工作流程管理,识别任务状态;

6.自主环境感知与行动;

7.识别并使用工具。

另一方面,我前两天做了一个试验,用我们的智能体测试了两种架构:一个是Workflows架构,一个是Agent架构。我给了一个视频链接,说想模仿这个视频做一个云南咖啡豆的宣传片,并把后续流程配置好。仅仅过了20到30分钟左右,它就仿照我给的视频,生成了一段短片。这个短片可能还有一些不尽如人意的地方,但已经具备原视频80%的功能,剩下20%需要我们进行精雕细琢。可见,智能体已经可以替代人类完成80%的工作,剩下20%的精品内容则需要我们投入更多精力打磨。

前不久,国际上一位知名研究员在分析阻碍智能体和大模型发展的因素时提到,要“放下专业的执念,让AI客观评估它能为你做什么”。这句话很有道理。他举了一个“二八原则”的例子:人快速做事时,能轻松完成80%的基础工作,而精品在于那20%。既然80%的工作如此容易完成,为什么不把这部分交给智能体,而让人类自己去攻克更难的20%呢?我们完全可以让智能体承担80%的流程性工作,自己花更多精力来做20%的精品内容。尽管智能体面临不少质疑,但它也有成本低、流程简便等优点。我们可以把它的优势聚焦于80%的流程性工作,而人类则专注于20%的精品创作,这是我们应该做的事情。

对智能体进行拆解可以发现,从规划到记忆、决策、执行,存在一整套可迭代的流程,其核心是实现大脑决策、行动、感知的一致性。我们一直在讨论基底模型好不好,全球已有不少优秀的大模型,在此基础上进行精调,可以降低幻觉问题。如何让智能体与通用大模型、精调大模型结合?这是我们思考的方向。

三、媒体行业的破局路径:重构架构与激活资产

针对媒体这类机构,我们需要对结构进行彻底重构,而这种重构与刚才上海报业集团提出的新基底模型和业务模型完全契合。在基底模型层面,媒体的优势除了内容创作,还有知识付费、知识服务,这为媒体提供了巨大的想象空间。此外,媒体在搜索及业务观察与洞察能力上也有优势。刚才提到上海报业集团与金融领域的合作就是很好的实践;除此之外,我们近期与医疗、交通领域的合作也发现,这些行业与媒体机构有很多契合点。新架构的建立,必将帮助媒体“出圈”,并更好地提供服务。

有了智能体和大模型,如何让新架构平台运转起来?关键是将资产、能力和应用结合,我们称之为 “智能飞轮”,就是借助“智能飞轮” 概念,让资产、能力与应用深度融合,实现智能体、大模型、应用与业务的联动。

媒体机构拥有大量珍贵资料,但媒体资产大多沉睡在媒资库里,缺的是与政策法规、热点事件的关联,就那样一直存放在那里。大模型的出现,让我们可以将数据集、语料库、资产内容联动起来,真正发挥媒体更大的价值。

在内容理解层面,拍摄一张图片、一段画面或短视频后,我们可以通过技术提炼出其中涵盖的所有信息,并提供给C端用户和创作者。这带来的直接好处是:寻找素材、画面或镜头时,通过大语言模型能快速让你找到这个镜头,而不像以前只有智能标注,缺乏自然语言处理。

四、泛媒体化时代的媒体新可能

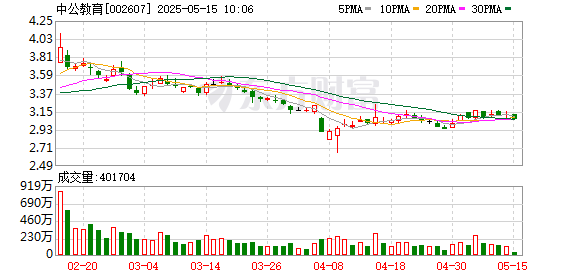

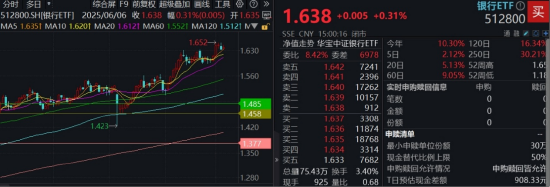

另外,在融媒体建设过程中,每个企业都在走向泛媒体化,包括同城生活、文旅融合、大健康与教育融合等领域,也是我们重点探索的方向。因为媒体拥有很强的公信力和资源,我们期望媒体能构建各类智能体能加杠杆的炒股平台,关联热点资讯、IP 及文化生活。我们发现,老百姓的资讯阅读习惯、资料查询习惯与AI的互动方式都在改变。相信在大模型技术发展和信息浪潮快速推进的背景下,媒体不仅能在自身领域 “出圈”,还能在更多维度、更多行业实现突破。

贝格富配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。